王开岭

这样的城市非常乏味,它显示的是技术能量,没有灵魂。

——皮埃尔·卡蓝默

1

那些街上的晨跑者,那些蹦蹦跳跳上学的孩子,哪儿去了呢?

那些笑逐颜开、边走边聊的早班人,那些黄昏时的遛弯族,那些按时回家的自行车铃响……那些用脚步生活的人,怎么都不见了呢?

小,即美好。这是三十年前经济学家舒马赫的一册书名。无论感情或理性,我都越来越支持这句话。

大,正让城市削掉双足,脚步日渐枯萎。我们腿脚的使用率已低于人体其它部位,它甚至很少被放置到地面上——我说的不是地板。“有足而不用,与无足等耳。”一个天天乘车踏板、周旋于电梯者,与轮椅上的人差不多。

街头,叮叮当当的钉鞋掌声消失了。

我们不再有磨坏的鞋子。我甚至想收藏一架那种补鞋机,它快成古董了吧?就像乡下的磨盘和犁具。

点与点之间的遥远,让我们望而却步,不得不折叠起双足,换之以轮胎和轨道。

现代人的日常身份,不再是“行人”,而是“乘客”。

2

北京城,已套上了第六个大呼拉圈,且环距越来越大。

没人再敢把城市当棋坪、视自己为棋子了。城市的态势只能用涟漪来形容,且是巨石“扑嗵”激起的那种。面对急剧的放扩,没人敢吹嘘熟悉每一条波纹了,连的士司机都像片警那样,专挑熟悉的“片”跑。每逢时紧,我从不敢搭私车去机场,看错一个标,前程就毁了。

“大”编织的迷宫、复杂和诡秘,无端制造的浪费与周折,让一切“准时”的承诺都变得可疑、艰巨,近乎于说谎。

由于太大,任何人都只能消费极小一部分,无法从整体上参与它、拥有它。

这是一盘谁也下不完的棋。人只能在上面流浪,胡乱移动。某种意义上,已无真正的“北京人”“上海人”“广州人”。无边无际、日夜更新的城市,所有人都变成了它的陌生客,几月不出门,即陷入“异地”的恍惚和迷失。

记得购房时,关于地点,我有个愿望:能一句话说清我究竟住哪,并让朋友凭这句话找到我。后发现,这想法太腐败了!除非你住在天下皆知的某个地标旁,以正常购买力,这简直痴人说梦。我曾给一个土著朋友发短信,说明来我家的驾车路线,尽管言简意赅,还是耗了五十多字。

据说,法国学者皮埃尔·卡蓝默访问了几座中国城市后,感叹:“它们太大了,每一次进入我都忍不住发抖。”

在无界的大面前,脚力是渺小的,所有的腿都会恐惧、自卑、抽搐。

由于“脚”和“历程”之间的逻辑驰散了,“人生脚步”一词,正丧失其象征性。城市无法用脚来丈量,人生也不再用脚来记录。我的办公室同事,人均每日乘车三小时,那是一种天天出差的感觉。一家伙恶狠狠道:“天天三小时!他妈的,练书法我早成了大师,下围棋我早晋了八段……”

是的,我们最有效的生命时间,虚掷在了路上。

而且,这是纯物理、纯机械的“赶路”,绝无精神活动和审美可能:堵、挤、抢、搡、刮擦、焦灼、噪音、污染……整一个皱眉和骂娘的过程。

3

我一直深以为——

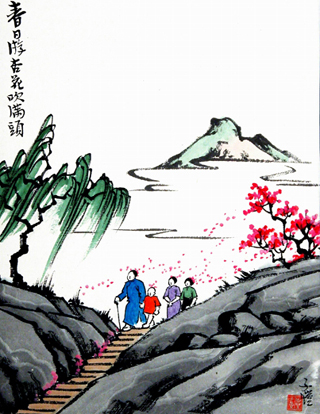

美好的地方一定是养脚的地方。诗意的城市应该是漫步的城市。

我对“散步”一词有着本能偏爱,多年前逛书店,一眼瞅见封皮上有“散步”的两册:宗白华《美学散步》,卢梭《一个孤独者的散步》。二话不说捧回家,果然好书,极好的书。

我热爱散步的人生,信任散步的产物。好的灵感、音符、情愫,就像蚂蚱藏在你的途中,会突然于草丛中跃出。

什么情况下,漫步会成为城市的主题?人会心甘情愿地安步当车呢?

除城不能太大、任意两点间不能太远,还有两条:一、沿途空间应有舒适性和愉悦感,有魅力,不乏味。二、人的生活节奏相对舒缓,不焦灼,不拼急。

后者属时代心境,最难化解,不多赘,只说空间。

一个城市是否对脚友好,是否对漫步发出了真挚邀请,看“人行道”即一目了然。人行道在道路系统中的地位,直接反映出对脚的态度。而普遍现状是:人行道的待遇太差了,较之宽阔的车道,它要么被忽略不计,要么被严重冷落和边缘化,甚至被侮辱。不仅人行道受车道欺负,行人在车辆前也被迫礼让、退避、服从。

在一座美好之城里,道路系统应在细节上处处体现对行人的体恤,人行道应享有特殊的荣誉和尊严。

那天,我要到马路对面去,一个外地来的朋友正拼命挥手,可附近既无天桥亦无路口,我想了半天,也不知如何跨越几十米天堑,最后招了辆车,到一桥底再绕回来,跋涉了几公里,才和朋友握上手,真可谓咫尺天涯。

丹尼贝尔说:城市不仅是一个地方,更是一种心理状态,一种生活方式的象征。

选择一座城市,就是投奔一种生活。

规划一座城市,就是设计一种生活。

4

“湖上笠翁”李渔最懂得“步”和“行”的关系。《闲情偶记》里有一篇专门论行,他对沉湎车马者的建议是——

“使乘车策马之人,能以步趋为乐,或经山水之胜,或逢花柳之妍,或遇戴笠之贫交,或见负薪之高士,欣然止驭,徒步为欢,有时安车而待步,有时安步以当车。”

他的时代全是木牛流马的环保车,故只从美学上衡量废足的损失,若换了现在,无马可策、无辔可驭,惟有屁股冒烟的汽车,这位绿色享乐者恐该气急败坏了。

虽发掘出很多足乐,但显然,他对沿途空间企求太高:山水之胜,花柳之妍,负薪之高士……也就是说,行步之趣须魅力风物相伴,须有好玩的故事和兴奋点。心旷神怡,方举目皆景,否则即纯粹累足之苦。

柳永有过一篇《望海潮》,写宋朝杭州市景:“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家……市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。重湖叠山献清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞……”

读罢,我真有股冲动,恨不得即刻动身,奔赴那座伟大的城池。

那样的户外,你想不挪步都难,会觉得呆屋里是犯罪,走得太急也是犯罪。

5

不可否认,长安街乃京城最伟大的街。我曾尝试在这条伟大的街上散步,发现惟深夜可忍,白天只适于车,不适于行。它太空阔太嘈杂,车流汹涌,油味呛鼻,人心烦意乱不说,且树稀荫小,不便停驻和小憩;虽建筑林立,但万象实为一景,枯燥无味,缺乏细节。而且,其笔直和宽幅也决定了它只适于游行和阅兵,不支持个体散漫和自由。

在《美国大城市的死与生》中,雅各布斯说出了一重要观点:城市要饱满,要丰富,须保证“大多数街段要短,也就是说,在街上很容易拐弯。”

在北京,真正对漫步发出邀请的是胡同。其一砖一木都有体温,元素鲜活、细节密集,最具酵母气息和微生物色彩,所遇之人也有趣……重要的是,你能与它对话,一副门礅、春联、一棵槐树和一窝喜鹊、一丛墙头草或一只流浪猫,都是一个有趣的信息体。而长安街,你就没法交流,它根本不打算和你平等。那些威风凛凛的建筑体,阴郁僵冷,拒绝握手,拒绝攀谈,只接受瞻仰、服从。

琉璃厂、大栅栏,本为京城最活跃的市井,但整饬葺新后,野性和生趣没了,故事与传奇没了,民间性和平易感没了,店主与顾客的多样性也没了……总之,有意思的人和事都没了,甚至比不上潘家园和报国寺的地摊,后者更有张力和弹性,更有潜伏的江湖能量。偶尔,我也会串串琉璃厂,但权当凭吊了,脑子里装的满是王世襄、张中行笔下的旧影,画饼充饥罢了。

胡同街区的枯萎、市井活性的夭折、“步行街”的出世,皆意味着漫步文化渐行渐远。

当走路成为一件乏味的体力活,兴致即衰了。人行道的物理性能再好,也只能满足运动一下筋骨,寂寞而出,索然而归。在广州、厦门和泉州的老城,我邂逅一些残破的旧骑楼,它们身处繁华,临街倚铺,探出一溜檐廊来,衔连几百米,可遮风蔽雨挡晒。据说该设计曾风靡于南洋,和古廊桥相似,它处处体现对行人的召唤与体贴,可谓关怀备至,非常温馨。

北方的林荫道、风雨亭,南方的骑楼、廊桥,都是漫步文化的产物。

或许车马稀少之故,祖先在建筑上极其呵护行人和散客。现代场馆则相反,重车辆重利润,停车位、停车场,设施服务皆一流,但一个过路人休想从建筑中得到任何免费的好处。

6

另外,要提一下自行车。

在我眼里,这是一种伟大而可爱的发明。它是马匹被取消后、人类脚力获得的最大补偿和抚慰,也是我能接受城市适度放大的原因。仔细看,你会发现自行车很有美感,它转化人的能量,像一双有魔力的鞋子,且清洁可亲,不像汽车那样冷血和暴躁。我宁愿把它视为原始“脚步”的升级版和时尚版,它与人体组合出了一种新的“脚步”。

事实上,自行车所受的冷遇和奚落,与行走相差无几。

当一个城市开始歧视起脚和自行车来,它已毫无美感。

当一个城市无法用脚和自行车来丈量,它已失去道德。

“这样的城市非常乏味,它显示的是技术能量,没有灵魂。”皮埃尔·卡蓝默说。

7

给双足一块有力量的落点吧。

脚,是要用来走路的。否则,从肉体到精神皆有“失足”感。

那年,崔永元拉一帮人去搞“新长征”,红旗飘飘,走了趟物非人非的老路。我所在的央视栏目做了期记录片,讲这群好事者如何折磨自己,如何痛并快乐着。我还发明了个词:“精神足疗”。在我看来,小崔的红旗实为幌子,不过是一帮废足已久、萎靡不振的现代人——做了次“足底按摩”罢了。

据说疗效不错,很多脚激动得热泪盈眶,小崔的抑郁也好了大半。

足底穴位那么多,通着那么多的经络和神经元,不治百病才怪呢。

选自我的藏书:王开岭《古典之殇》——纪念原配的世界一书第一辑

美好的地方,一定是养脚的地方。诗意的城市,应该是漫岁的城市。可惜,现代人的日常身份,不再是"行人"而是"乘客"。