隐去姓名,发生在身边的真实故事

Every name has a story (每个名字的背后都有一个故事)

他是大医院的心内科专家,她是医院图书馆的管理员。他年轻时英俊、高大,皮肤白皙,说一口标准的“普通话”,声音浑厚、有磁性;而且他还是这个医院内,唯一从苏联留学回国的医生,按照如今的择偶标准,他应该是典型的“高富帅”,我们实习女医生心中的白马王子。而他的妻子,非常普通,算不上漂亮,说话带着浓重的地方口音,而且比他年龄大。当时的实习医生宿舍坐落在一个叫做“田家园”的地方,就在医院图书馆的对面,每天看见她都是和蔼可亲的样子,实习医生们遇到什么事,需要借用一些生活用品,只要去找她,她都会热情的帮忙。

一晃几十年过去了,直到我也成了正式医生,直到我们搬了新家,我才再一次碰到他们俩。他们也住进了这栋大楼,楼层比我们高。

说着标准“普通话”的他,仍旧那么挺拔,只是老了,退而不休,还在原来的医院上班。他并不知道我曾经是他的学生,见面打招呼,我一如既往的称呼他“老师”,不像别人那样称呼他“主任”。我认为只有这样才能表达我对他的尊敬。而她却已退休在家,一副典型家庭妇女的样子——仍旧那么和蔼,仍旧热情助人。

我们同一楼层的邻居,曾充满感激的告诉我们,他患心脏病,几次都是这两老在危急时帮了大忙,救了他的性命。

一天傍晚,只见“老师”一人兴冲冲,坐电梯准备出门。他满面红光,神采奕奕,我忍不住问他,出去干嘛?他用标准的“普通话”兴高采烈地回答我,去医院排练合唱。我毫无理由的就认为,他的嗓音一定洪亮、美妙,甚至会是医院合唱团的主唱!——其实,我根本就没有听过他的歌喉。

他们养育了一双儿女,儿子曾经是另一个医院的副院长,也是专家级的医生。女儿却不幸患了“尿毒症”,所以小外孙从小在他们家长大,由外祖父母照看,直到这个小外孙长成一个大小伙,再也不住在这里。

平素,只要看见他们俩一起出门,或外出买东西,或去公园散步,总是手牵着手,老师高大,师母身材矮一些,所以他总是时不时俯身向着她说话,眼神中充满了爱怜,师母的生活起居基本上由老师照顾,他们相濡以沫,爱了一辈子,真让我们感动。

我们搬进这座大楼,与他做邻居已将近二十年了,终于有一天,听说她的类风湿病加重,很少下楼,“老师”也不去医院上班了。渐渐地,我很久没看见他们俩走出大楼大门。

一天早上我与先生外出,打算去西湖边游玩,在大楼放置的一排信箱前,又看见了他——他是那样衰老、消瘦、憔悴,而且他的背脊已经微微的倾向了前方,再也不挺拔。老眼昏花的看着我们,回应我们的招呼。我惊诧不已,怎么,他一下子这么老了!这就是时光的力量,不知不觉中,打败了一个人的优雅、挺拔。

前不久得知,他们俩老都已经住进了曾经工作过的医院病房,师母除了慢性病还得了“老年痴呆症”,再后来,看似比师母健康的老师,反而先于师母去世,师母心智全无的继续躺在病房内,由保姆照顾,永远意识不到自己可能生前都无法离开这个暂借的地方,回到我们楼上她与老师生活的家中,老师对她说:“别怕,有我在!”,当师母大限到来之时,再也听不到,老师对她说“我爱你!”。

这就是被时间打败了的老年人生,无人幸免!人只有在自觉身体或内心不再年轻的时候,才会真正对那些年老的生命感同身受。

这是一座闻着风都可以做梦的城,我们时常会被一些细小的柔情与感动潜入心底,忘了自己其实也只是小城的过客。从哪里来还要回到哪里去,短短数十载的光阴,不过是跟岁月借了个躯壳。我始终相信,身体不过是装饰,唯有灵魂可以自由带走,不需要给任何人交代。

--林徽因

@金烈胜 林徽因用文字表达出来的心声,总是那么贴切的说出了我们曾经有过的怀想。

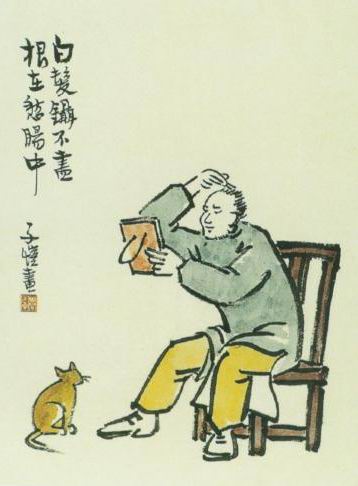

@欣然 您信手拈来的生活随笔及感悟也是让人感同身受的(文字与配图亦是相得益彰)??

一朝春尽红颜老,

花落人亡两不知…